作者简介:胡好(湖南师范大学中华伦理文明研究中心、湖南师范大学哲学系)

【摘要】在康德哲学中,自由与自然因果性的相容论面临两难:如果自然因果性成立,自由怎么办;如果自由得以可能,自然因果性又怎么办。前一方面的重点是积极自由的可能性论证。既然知性世界和感官世界截然二分,那么无时间的理知原因是否可能产生时间中的自然结果?这即是异质性难题。对于解决该难题,相较于以往的取消论和转化论,例示说更具优势,它是指,我们能够设想命令这一例子来体现积极自由,由此证成它的可能性。至于后一方面,很少有人注意到,一旦自由得到拯救,它会反过来威胁自然因果性的连续性和必然性。其中,连续性问题可以通过回溯出与理性因果性一致的自然原因来解决,必然性问题则可以通过自由任意选择不同的自然因果序列来解决。由此,康德相容论面临的两难问题能够得到妥善解决。

【关键词】决定论 异质性 连续性 必然性

在康德哲学中,自由与自然因果性的相容性论证是个难题。粗略地看,它的难点在于论证同一个行动为何既是自由的,又被自然因果性所规定。但如果细致地看,我们可能并没有搞清楚它究竟难在哪,例如学界较少论及异质性问题,以及自由威胁自然因果性的问题。[1]本文将首先在承认自然因果性的前提下初步论证消极自由的可能性,然后重点论证积极自由的可能性,转向对异质性问题的解决,最后解除自由给自然因果性带来的威胁,集中讨论连续性问题和必然性问题。总体来说,本文力图揭示康德相容论论证中一些被忽视或没有得到明确表述的困难,并尝试解决这些困难。

一、相容论的任务及其初步解决

对于相容论的任务,康德在一段总结性文字中明确交代:“我们本来并不想凭借这一点就把自由的现实性……加以阐明,……此外,我们本来就连自由的可能性也根本不想证明;因为这也是不会成功的,这是由于我们一般说来根本不可能从单纯先天概念中认识任何实在根据的和任何原因性的可能性。……使自然与出自自由的原因性至少并不相冲突,这就是惟一我们曾经能够做到的,也是我们曾经惟一关心的事情。”(康德,2004年,第449页)也就是说,康德的相容论要做的不是证明自由的现实性,也不是证明自由的实在的可能性[2],而只是阐明自由和自然因果性[3]不相冲突。

对于自由和自然因果性不相冲突的论证,我们通常会诉诸先验观念论。根据先验观念论,现象是可知的,物自身不可知。作为先验理念的自由属于物自身领域,因而是不可知的。不可知的东西既不可被证实,也不可被证伪,因而是可能的。正因如此,我们可以设想这样的图景:自然因果性在现象领域起作用,自由在物自身领域起作用,二者并行不悖,完全不冲突。[4]其实,我们还可以依据因果关系的力学性特征得出这一结论。力学性范畴跟数学性范畴相对,它不像后者那样要求同类的东西的综合,而是允许不同类的东西的综合。由于因果关系是力学性的,因而自然结果既可以出自同样处于现象序列中的有条件者,也可以出自现象序列之外的另一类无条件者。既然如此,这个结果就既是被决定的,又可能是自由的。“第二级范畴(一物之因果性和必然性的范畴)则完全不要求这种同类性(即有条件者和条件在综合中的同类性),……于是就允许为感官世界中那些通通有条件的东西……设立理知世界中的、虽然在其他方面并不确定的无条件者。”(康德,2016年,第130页)

因此,通过先验观念论或者因果关系的力学性特征,康德似乎非常轻松地解决了相容论问题。但这种解决实质上是撇开自然因果性的限制作用来谈相容,没有触及自然因果性和自由的紧张关系,而一旦回避这种紧张关系,它们的相容就显得很空洞。我们不禁要问:如果自然因果性为真,还可能有自由吗?这里涉及的是先验自由。[5]先验自由包含消极自由和积极自由两个方面,前者是独立于感官世界中的自然原因的独立性,后者是自行开始一个自然因果序列的自发性。先验自由意味着自然因果序列有一个无原因的原因,即它本身不再有自然原因,却可以产生自然结果。自然因果性则要求凡是发生的事情都有原因,而那个作为原因的事件也是一件发生的事情,因而它还有在先的原因,以此类推,自然因果性意味着不存在任何无原因的原因。因此,如果自然因果性为真,则不会有先验自由,因为它排斥无原因的原因。

所以,康德一再提出相容性问题:“是否尽管如此,在按照自然而被规定的同一个结果方面也可以有自由发生,还是自由通过那条不可损毁的规则而完全被排除了”(康德,2004年,第435页);“在这里问题只是:如果人们在一切事件的整个序列中单纯承认自然必然性,那么是否还有可能把这同一个在某方面只是自然结果的事件在另一方面仍然看作自由的结果,还是在这两种不同性质的原因性之间会碰到一个直接的矛盾。”(同上,第439—440页)简言之,相容性问题必须在自由和自然因果性的紧张关系中加以解决,它可以被表述为:同一个结果在被自然因果性规定的前提下,还有没有可能被理知原因(intelligibelen Ursache)所规定?这里的关键是理知原因。既然一切现象都被自然因果性规定,那么有没有可能存在理知原因,它不被任何自然原因所规定,却能在现象序列中产生结果?

如果从同一个方面或同一种立场看,理知原因是不可能存在的,因为它和自然因果性处于冲突之中。因此,如果要争取理知原因的可能性,拯救自由,就必须开出另一种立场。于是康德诉诸先验观念论。在《道德形而上学奠基》(以下简称为《奠基》)第三章中,他为此提供了论证。这个论证从纯粹理性开始。康德认为我们可以设想一种纯粹理性的能力,它凭借纯粹的自发性完全超越于感性之上,彻底区分感官世界和知性世界,由此有限的理性存在者具有两种立场。一方面就它属于感官世界而言,它服从自然因果性;另一方面,就它属于知性世界而言,它独立于自然因果性而服从理性的法则。对于第二个立场,对感官世界的自然原因的独立性就是自由。(参见Kant,2011, p.132)这里的逻辑链是:纯粹理性的假设——两个世界——两种立场——自由。由于最初的纯粹理性是个假设,因而最后推出的自由仅仅是可能的,不具有客观实在性。

但是,基于纯粹理性的假设,经由先验观念论推出的仅仅是消极自由,而非积极自由,也就是它只能推出对自然原因的独立性,而非产生自然结果的自发性。由于两个世界是截然二分的,一个世界中的东西不能作用于另一个世界的东西,又由于理知原因和自然原因分处两个世界,因此理知原因不受自然原因规定。从两个世界的分裂推出理知原因对自然原因的独立性是容易的,但这不能推出理知原因还具有开启自然因果序列的自发性,因为这两个世界完全可以是没有任何因果作用的平行世界,就像柏拉图的理念世界和感官世界一样,感官世界中的事物固然不能因果作用于理念,但反过来,理念也不能因果作用于感官事物。既然两个世界具有互不影响的可能性,那么理知原因和自然原因就呈现出对称性,一方面感官世界中的自然原因不能作用于知性世界,规定理知原因,另一方面,理知原因也不能作用于感官世界,在其中产生自然结果。因此,在先验观念论的前提下,如果说理知原因不受自然原因规定,却能反过来产生自然结果,那就必须给出论证。这正是对积极自由提出的挑战。

二、积极自由的可能性论证

康德相容论的任务是使自由和自然因果性不冲突,其中一个焦点问题是,既然我们承认自然因果性,那么是否可能有某种不受自然原因规定,且能在现象序列中产生结果的理知原因。借助于纯粹理性的假设,康德论证了消极自由的可能性,但先验观念论的立场却使积极自由的可能性成为难题。而要让知性世界的原因和感官世界发生关联,就必须依靠积极自由。所以,积极自由的可能性是相容论的关键。然而,积极自由会引发极为困难的异质性问题。本节将围绕异质性问题展开,并提出独特的解决方案——例示说。

积极自由如果从时间方面进行刻画,我们很容易看出它的困难。根据先验观念论,物自身是无时间的,现象则永远处于时间之中。理知原因作为物自身是无时间的,自然原因则在时间之中。自然因果序列具有封闭性,既然自然原因在时间中,那么它产生的结果也会在时间中。因此,无时间的理知原因不被时间中的自然原因所规定,否则它就被降为时间中的自然结果。但奇怪的是,这里呈现出一种不对称性,理知原因虽然没有时间中的自然原因,却有时间中的自然结果。问题在于,无时间的原因是否可能产生时间中的结果?这就是积极自由引发的异质性问题。苏德超认为这一问题是笛卡尔身心交互二元论困难的延续。在笛卡尔那里,异质性问题表现为无广延的东西是否可能影响有广延的东西,而到了康德这里,它表现为无时间的东西是否可能影响时间中的东西。前者的困境来自空间,后者的困境来自时间,但它们都是异质性问题。(参见苏德超,第69页)

学界探讨这一问题的文献很多,大致可以分为三派,分别是取消论、转化论和例示说。取消论的代表人物有米尔博特(R.Meerbote)、哈德森(H.Hudson)、苏德超等人。(参见Meerbote Hudson;苏德超)他们以戴维森的异常一元论为基础。戴维森的基本主张是支持态度和信念构成基本理由,基本理由是行动的原因,并且心理原因和物理原因是同一件事情的不同描述,其中心理原因是异常的,它不能被还原为物理原因,并且不遵循物理因果规律。例如开灯这一行动,它的基本理由是这个人想要开灯,基本理由对应的物理状态是大脑的某个区域处于活跃状态。开灯这一结果同时被想要开灯的意图和脑区处于活跃状态所规定,意图和脑区的活跃状态是同一件事情的不同描述,但前者不能还原为后者,并且行动者的意图也不遵循脑区神经元活动的因果规律。(参见戴维森,第386—408页)

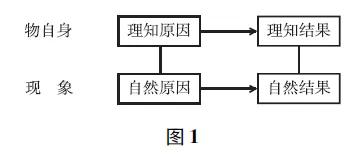

将戴维森的主张应用到康德的相容论,就是:心理原因相当于行动的理知原因,物理原因相当于行动的自然原因,因而同一个行动同时被理知原因和自然原因所规定。由于戴维森本人没有明确交代心理事件和心理事件之间的关系,因而理知原因和理知原因之间的关系不太确定,所以哈德森、苏德超等人提出一个戴维森式的模型:在物自身层面,理知原因导致理知结果,就像一个心理事件导致另一个心理事件一样;在现象层面,自然原因导致自然结果,而且,理知原因和自然原因是对应的,理知结果和自然结果也是对应的,它们的对应关系是个例-个例的同一关系(token-token identity)。(参见Hudson, pp.39-56;苏德超,第71—72页)这个模型图示如下:

苏德超提出的视网膜类比非常形象。假定我们把手放在眼前,由于光线反射等原因,它会投影到视网膜上。如果手从左边移到右边,那么视网膜上的影像也会从左边移到右边。膜外世界手的移动就像物自身层面的理知因果关系,膜上世界影像的移动则好比现象层面的自然因果关系。我们知道手的位置对应视网膜上影像的位置,手的移动则对应膜上世界影像的移动,后者是前者的视觉表达;类似地,理知原因和理知结果分别对应于自然原因和自然结果,理知因果关系也对应于自然因果关系,后者是前者的外部表现。(参见苏德超,第71页)

根据戴维森式的模型,异质性问题被取消了,因为理知因果关系和自然因果关系是两条平行的因果序列,二者永不相交,所以不存在理知原因进入自然因果序列的问题。换言之,无时间的理知原因永远处于物自身领域,并在这一领域形成闭合的理知因果关系,它不会打破这一闭合域而在现象中产生结果。

但如宫睿所指出的,取消论的解读“不仅不符合康德本人的意图,而且还会带来一系列的困难”(宫睿,第16页)。首先,一旦承认物自身领域的理知原因之间存在因果关系,则会导致自相矛盾。因为自然原因和自然结果处于时间序列中,而理知原因和理知结果分别与它们是个例-个例同一关系,所以理知原因和理知结果也会处于时间序列中。而理知原因的定义要求它不在时间中,这就使得理知原因既在时间中又不在时间中。其次,更为严重的是,如果承认理知原因还有进一步的原因,不管这个原因是什么,它都取消了自由,因为自由意味着独立于一切先行原因的规定。康德说,“在理性本身中没有开始任何东西”(康德,2004年,第446页),这说明理知原因再没有其他原因了,连其他理知原因也不会有,否则,理性就开始了理知原因和结果。所以,一旦承认理知原因之间存在因果关系,势必会取消自由。

转化论的代表人物有兰顿(R.Langton)、马歇尔(C.Marshall)等人。(参见Langton, pp.15-47; Marshall, pp.520-545)他们对现象和物自身持“一个对象”立场,但不同于阿利森的认识论区分,他们坚持二者具有形而上学的区分,即理知因果性和自然因果性是同一个实体的内部属性和外部属性,它们不是两种视角的差异,而是在存在论上有区别。两种属性之间是奠基关系,外部属性以内部属性为基础,内部属性显现为外部属性。(参见Langton, p.20)

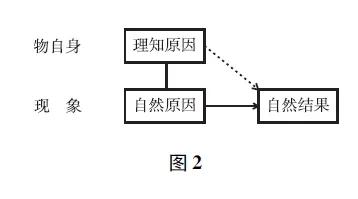

转化论可以承认无时间的理知原因能产生现象中的结果,但却认为它要先转化为现象中的自然原因才能产生自然结果。他们的模型如下图所示:

根据这一模型,理知原因确实能产生自然结果,但它要通过外化的自然原因来产生,不能由自身直接产生。这样一来,异质因果关系就被转化为同质因果关系,很好解决。

不过,转化论也是有缺陷的。康德有文本显示,图2中的理知原因和自然原因(或者理知因果性和自然因果性)之间是因果关系。文本1:“这个经验性的因果性本身却有可能丝毫也不中断它与自然原因的关联,却仍然……是理知的因果性的结果。”(康德,2004年,第440页)文本2:“这个理知的原因连同其因果性存在于序列之外;反之它的结果却是在经验性诸条件的序列之中被发现的。”(同上,第436页)沃特金斯(E.Watkins)还补充了《反思录》中的第三处文本:“理性的行动本身不是现象,只有它们的结果才是现象。”(Watkins, p.327; Kant, 2005, p.252)这些文本都表明理知原因和自然原因之间是因果关系。然而,同一个东西的内外属性的奠基关系不同于因果关系。奠基关系类似于心灵哲学中心理状态和物理状态的实现关系或随附关系,是没有次序的,它不同于包含次序的因果关系。[6]因此,转化论不是康德的主张。

例示说或许是比较有前途的解决方案,它的代表人物有宫睿和笔者本人。例示说的基本思路是,如果我们能够设想一个符合积极自由的例子,那么积极自由就是可能的,因为我们至少设想了它得以成立的一种可能性。问题是什么样的例子能够满足积极自由的要求。

宫睿认为合适的案例是观念的内容。首先,观念的内容是无时间的理知原因,它不同于观念。观念作为一种意识状态处于时间中,但观念的内容“作为理知的因素,本身并不具有时间性的特征”(宫睿,第18页)。其次,由于观念能产生时间中的结果,因而与之对应的观念的内容也能产生时间中的结果,这意味着无时间的理知原因可以产生时间中的结果。例如,“这时我想举起手”的意识导致下一刻我举起了手,虽然这种意识是时间中的,但它的内容是无时间的,因而无时间的观念内容导致了我举手的动作。不过,宫睿对观念的内容的定位不太清晰,它似乎和观念一样都是一种心理或精神状态,比如他也承认观念的内容“要在具体的时间性的意识中发生”(同上,第18页)。如果观念的内容也是一种时间中发生的心理或精神状态,那它就无法充当理知原因。[7]

我们究竟可以设想什么样的案例来体现积极自由?要回答这个问题,首先需要找到一个兼具时间性和无时间性的中介,因为积极自由要求理知原因作用于自然结果,而这二者在时间方面是异质的。这个中介只能是跨两界的有限理性存在者。有限理性存在者既有感性,又有理性,既处于时间之中,又服从无时间的理性法则,所以只有它兼具时间性和无时间性,理知原因必须借助它才能作用于现象中的结果。[8]

但中介只是解决异质性问题的逻辑前提,关键是体现积极自由的案例。在康德看来,这个案例是命令。“这个理性具有因果性,至少我们在它身上设想着一种因果性,这一点从……那些命令中就看得很清楚。”(康德,2004年,第442页。着重号系引者所加。)我们可以设想出命令来体现作为理性因果性的积极自由。

命令具有如下三个特点。第一,命令是无时间的,因为命令作为一种“应当”,完全不同于实际发生的东西,而一切时间进程都通过后者表现出来,所以命令不在时间中。康德说:“在自然中应当有某种不同于在这一切时间关系中实际上有的东西,这是不可能的,甚至连这个应当,如果我们只是着眼于自然进程的话,也就完全没有任何意义了。”(同上,第442页)自然中没有应当,也不可能有应当,所以,“我们根本不能问自然中应当发生什么,而只能问自然中发生了什么,正如不能问一个圆应当有哪些属性,只能问圆有哪些属性一样”(同上,第442页。译文有改动)。既然应当不在自然中,而时间总是在自然中流逝,所以应当不在时间中。

第二,命令不被自然原因规定,因为二者处于不同维度,后者不能规定前者。而且,康德特别强调,不管自然原因的驱动力有多大,都无法产生命令,“不论在此可能有多少推动我去意愿的自然根据,有多少感性的刺激,它们都不可能产生出应当来”(同上,第443页)。之所以如此,是因为我们可以设想理性的绝对自发性。“理性不向经验性被给予的根据让步,……而是以完全的自发性给自己制定一种自己特有的依据理念的秩序。”(同上,第443页)

第三,命令能够在现象中产生结果。因为“应当”蕴含“能够”,“既然理性命令这样一些行动应当发生,那么这些行动就必定能够发生”(同上,第613页)。例如一个人被君王用死刑相威胁,要他作伪证诬陷无辜者,他会拼死反抗吗?康德回答说:“这样做对他来说是可能的,这一点必定是他毫不犹豫地承认的。所以他断定,他能够做某事是因为他意识到应当做某事。”(康德,2016年,第37页)虽然这个人不敢保证他一定会拼死反抗,但他必定会承认他能够这么做,因为他意识到应当这么做。所以,命令能够作用于现象界,在现象中产生结果。

既然命令本身是无时间的,它不被自然原因规定,还能在现象中产生结果,那么它可以满足积极自由的要求。但命令是我们设想的一种情况,它只是可能的。至于它是否具有客观实在性或现实性,这是思辨理性无法回答的,必须通过善良意志、义务、道德法则等实践因素的加入,才能正式回答。不过,要论证积极自由的可能性,我们能够设想出满足要求的命令就够了,因为要证明一个东西是可能的,只要这个东西在一种情况下成立就行。虽然对于命令,我们目前无法肯定它的客观实在性或现实性,只能肯定它的可能性,但因为这种可能的命令可以例示积极自由,因而积极自由成为可能的。如果它是不可能的,我们无论如何都无法设想一个例子来例示它。

值得注意的是,命令只是积极自由的一个例子,它和积极自由不是等同关系。有人担心通过命令来谈自由,会不会窄化自由的行为,尤其是如果这里的命令仅限于定言命令的话,那是不是说自由的行为必须符合定言命令;如果是这样,那自由的行为就太少了。笔者对此的回应是:命令是自由的例子,而例子和它要例示的东西是不同的,所以命令不同于自由,不存在它会不会窄化自由的问题。就像一个苹果可以例示数字1一样,我们不会问苹果会不会窄化数字1,因为它们不同。因此,没必要追究这里的命令是定言的还是假言的,不管哪种命令,只要有一种能体现自由就够了。自由可以表现为命令,也可以表现为其他东西,只不过我们可以从命令中清楚地看出自由。但无论如何,自由都不同于命令,不会被它们窄化。

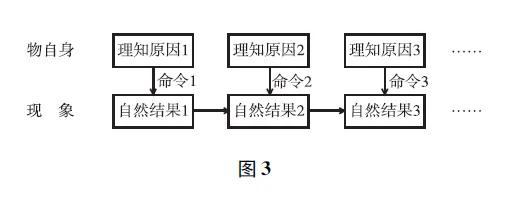

例示说是通过理知原因向有限理性存在者的意志颁布命令并产生自然结果来体现积极自由的。当然,这只是一对异质因果关系,如果考虑多对异质因果关系,则如下图所示:

由上图可知,理知原因之间没有因果关系,它们是相互独立的,每个理知原因通过命令产生自然结果,但自然结果之间有因果关系。例如,对特定的自然结果2来说,它被理知原因2和自然结果1共同规定,并且自身又作为原因产生其他结果,比如自然结果3、自然结果4……[9]

综上所述,积极自由要求从无时间的理知原因产生时间中的结果,这就产生了异质性问题。为了解决这一问题,我们首先找到能够充当中介的有限理性存在者,然后设想出能够例示积极自由的命令。既然我们可以设想出一个例子来例示积极自由,那就说明它是可能的。这是积极自由的可能性论证。由此我们在承认自然因果性的前提下,完成了对自由(包括消极自由和积极自由)的拯救。然而,自由一旦得到拯救,会不会对自然因果性造成威胁呢?

三、对自然因果性的威胁的解除

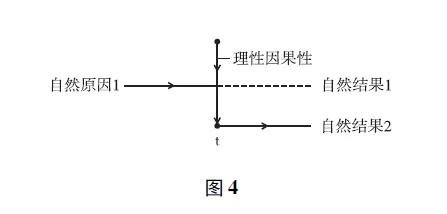

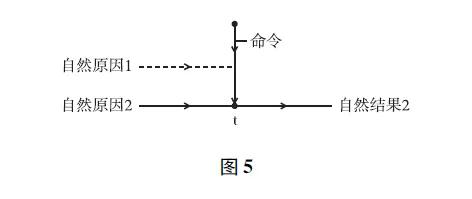

自然因果性会威胁自由的可能性,但自由的可能性一旦确认,又会反过来威胁自然因果性。学界关于前一方面的研究成果非常丰硕,后一方面的研究成果很少,但它非常重要。虽然表面上只要自由是可能的,它就不再和自然因果性冲突。但事实并非如此,二者仍然处于冲突之中,冲突表现为自由会破坏自然因果性的连续性和必然性。自由的消极方面(即独立性)意味着行动者斩断特定自然因果链条,而自然因果性要求自然因果链条保持连续;因而如果承认自由,则自然因果性将遭到破坏。精确的刻画见下图:

根据自然因果性,自然原因1在t时刻原本会产生自然结果1,可是在理性因果性的作用下,它实际上产生自然结果2。如果把自然原因1和自然结果1称为“自然因果序列1”(简称“序列1”),而把自然结果2所在的序列称为“自然因果序列2”(简称“序列2”),那么这个图描绘的就是序列1在t时刻突然跃迁到序列2。序列2是一条有端点的射线,端点是t时刻的事件,即无原因的原因。这个序列体现出自由,集独立性与自发性于一身,但是破坏了自然因果性,因为后者规定自然因果序列是一条连绵不绝的直线,中间不允许出现断裂。序列2印证了自由主义(libertarianism,即行动是自由的,决定论为假),但康德同时还主张强决定论(即决定论为真,没有自由),“如果我们有可能把人的任意之一切现象一直探索到底,那就决不会有任何单独的人的行动是我们不能肯定地预言并……作为必然的来认识的。所以在这种经验性的品格方面没有任何自由”(康德,2004年,第444页)。从这个意义上说,康德的相容论不只是简单的自由和决定论的相容,也不是伍德所说的“相容论与不相容论的相容”(Wood, p.74),而是自由主义与强决定论的相容。现在问题在于,如何在自由主义的前提下确保强决定论还成立;如何修复被斩断的自然因果链条,将射线式因果序列纳入直线式因果序列。

康德诉诸“解释”和“产生”的区分来解决这一难题。“如果我们在与理性的关系中对这同样一些行动加以考虑,确切地说,不是联系到思辨理性,以便按照这些行动的起源来解释(erklären)它们,而是完全单独地就理性是产生(erzeugen)这些行动本身的原因而言;总之,如果我们把它们与理性在实践的方面进行比较,那么我们就会发现一种完全不同于自然秩序的规则和秩序。”(康德,2004年,第444页)从这段重要文字我们可以看出,不论是解释还是产生,它们都针对同一些行动,但二者有两个区别:第一,解释是从思辨理性的角度来回溯行动的起源,即原因,产生则是从实践理性的角度前进到行动的结果;第二,一旦实践理性产生行动本身,则会体现出完全不同于自然秩序的规则和秩序,即自由的规则和秩序。如果将这个区分运用于当前的问题,那么结论就是:一方面,实践理性在t时刻独立于自然原因1,通过理性因果性(命令)产生出自然结果2(行动),由此体现出自由的秩序;另一方面,自然结果2从思辨理性的角度回溯出自然原因2,通过这个原因加以解释。这样一来,自然结果2的原因就不再是自然原因1,后者不过是在它之前发生的一个事件,它的原因是自然原因2。因此,自然结果2被理性因果性和自然原因2共同规定,它既是自由的,又在现象序列中保持连续。请看下图:

假定自然原因1是君王用死刑来威胁张三作伪证,自然结果2是张三拼死说出真相。张三说出真相不是因为君王的威胁,而是被道德律命令的结果,就不受君王威胁而言它是自由的,但这个自由的行动并非没有自然原因,而是可以通过回溯的方式用另一个自然原因加以解释,比如他曾被人诬陷过,对这种卑鄙的行为深恶痛绝,所以这次要他去诬陷他人,他宁死不从。因此,看上去从君王的威胁到张三说出真相,中间的自然因果链条是断裂的,但通过回溯他遭人诬陷的经历,我们就会发现一条连续的自然因果链条。实际上,一个行动不管在旁观者看来多么匪夷所思,但从当事人的角度看很可能顺理成章。因为任何一个行动发生之前,在行动者丰富的经历中必有原因。这个原因或许一直没有被察觉,但这一次却发挥了实质性作用。因此,即使自由斩断了自然因果链条,我们也可以通过事后归因的方式让其保持连续,将射线式的自然因果序列重新纳入直线式的自然因果序列。

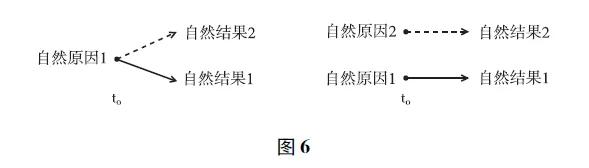

以上是序列跃迁的情况,现在有一个有趣的问题,如果t时刻序列1不跃迁,而是沿着预定轨迹从自然原因1走到自然结果1,那又如何确保自然结果1是自由的呢?这里出现了一个对称的两难:如果一个序列跃迁到另一个序列,那么自由得到了很好的体现,但需要为连续的自然因果性辩护;而如果一个序列不发生跃迁,那么自然因果性得到确认,但需要为自由作出辩护。[10]要论证自由和自然因果性的相容,就必须解决这个两难,忽视任何一方面都达不成目标。不过,这个两难很好解决,它们都基于同一种方案,即先斩断后选择。在序列跃迁的情况下,只有先斩断它才能跃迁,而跃迁之后,又可以通过选择另一个原因来作出解释,使其保持连续;同理,在序列不跃迁的情况下,“任意”也是先斩断自然因果链条,再通过选择同一原因将其修复。自然原因只能刺激、影响“任意”,不能规定它。(参见康德,2016年,第40页)退一步讲,即使自然原因规定了“任意”,就像一次日食或月食一样精确,“任意”仍然是自由的,因为在这种情况下,它只是片段地而没有完整地规定“任意”。[11]说到底这是出于“任意”的绝对自发性。一切自然原因只有被“任意”事先纳入准则,才能规定它。“任意的自由具有一种极其独特的属性,它能够不为任何导致一种行动的动机所规定,除非人把这种动机纳入自己的准则,……只有这样,一种动机才能与任意的绝对自发性(即自由)共存。”[12](康德,2007年,第22页)凭借绝对自发性,“任意”先将自然因果链条斩断,然后或者选择另一个原因,或者选择原来的原因。如果选择前者,则自然因果序列发生跃迁;如果选择后者,则表现为自然因果序列继续延展。因此,不管自然因果序列是否跃迁,“任意”都采取先斩断后选择的方式,这就既确保了自由,又保证了自然因果序列的连续。

以上是对自然因果性有关连续性方面的威胁的解除,然而自由带来的威胁还来自必然性方面。自然因果性具有必然性,即给定特定原因必然会产生特定结果;但自由的存在保留了产生其他结果的可能性,因为自由任意具有绝对自发性。前者刻画的自然进程是唯一的一条直线,不允许中间出现任何分岔,后者刻画的却可以分岔。因此,如果自由得到承认,则会破坏自然因果性。必然性方面的威胁甚至比连续性更严重,因为必然性是自然因果性更为根本的特点。一旦这一特点被动摇,自然因果性就会遭到彻底的破坏。

要解除必然性方面的威胁,我们必须意识到康德的相容论并不主张同一个自然原因导致不同结果。否则,自然因果性的必然性的确会遭到破坏,因为同一个原因既可能产生这一结果,也可能产生其他结果,这显然是概然的因果关系。康德主张的是不同的自然原因导致不同结果,因而每一组因果关系仍然具有必然性。如前所述,在认识论视角下,不同于预期的另一个结果是“任意”通过选择另一个原因而必然导致的,而不是根据原来的原因直接产生的。这样一来,自由任意并没有违背自然必然性,因为它虽然可以选择另一个原因,但只要在特定时刻给定这个原因,就必然会出现另一个结果。具体模型见下图:

图中实线表示现实发生的事情,虚线表示可能发生的事情。很显然,康德主张的是右边的图,而非左边的。不是t0时刻自然原因1还可能导致自然结果2,而是自由任意可以在同一时刻选择自然原因2,然后自然原因2必然地产生自然结果2。因此,序列1或序列2内部的因果关系是必然的,它们只有唯一的一种自然进程。在这个意义上,“任意”重新开启一个自然因果序列体现出自由,而这个序列的必然性也得到保留。

然而,自然原因1和自然原因2又都是其他先行原因的结果,如果序列内部的因果秩序是唯一的,又怎能产生两种不同的结果呢?其实,结果之所以可以分岔,是因为原因可以分岔,而原因之所以可以分岔,是因为更遥远的原因可以分岔。这样不断回溯,一直可以回溯到第一因可以分岔。但是,所谓的第一因可以分岔,只不过是因为“任意”选择了另一个原因,由此产生另一个结果。这种情形跟“任意”用自然原因2取代自然原因1的情形是一样的。[12]

但这样一来,自然因果序列1就是偶然的,因为在相同时间段内还可能出现自然因果序列2。既然序列1是偶然的,那它如何能够具有必然性?尤其是在序列跃迁的情况下,如果在自然原因1之后发生的是自然结果2而非自然结果1,那就意味着给定了原因却没有产生结果。这跟必然性是冲突的,如何化解这一冲突?

首先,在序列跃迁的情况下,就像由自然结果2可以向前回溯出自然原因2一样,自然原因1也可以向后产生自然结果1,只不过这个结果跟自然原因2一样刚开始并未被人察觉。还拿张三举例,人们通过深入调查发现他拼死说出真相是因为之前被人诬陷过,结果的异常是出于一个隐蔽的原因,同理,原因的异常也会导致一个隐蔽的结果,只是它最初被张三大义凛然的气魄给掩盖了。这个隐蔽的结果有可能是张三说出真相时伴随的声音颤抖。君王威胁张三固然不是导致他说出真相的原因,但它并非没有结果。威胁促使张三产生恐惧感,进而导致他说话时声音颤抖,这就是结果。因此,即使在序列跃迁的情况下,给定原因也必定会产生相应的结果,它并不违背自然因果性的必然性。

其次,如果用可能世界刻画必然性,那么一个东西是必然的,当且仅当它在所有可能世界都出现。只要有一个可能世界中它没出现,它就不是必然的,而只是可能的。就此而言,自然因果序列这个整体的确不是必然的,因为它在这个可能世界出现,却不在那个可能世界出现;但每个序列中的因果关系是必然的,因为出现特定自然原因的所有可能世界都会出现特定自然结果。例如,在包含自然原因1的一切可能世界中都会有自然结果1,不会有其他结果。因此,序列中的特定因果关系具有必然性。换言之,在同等条件下,只要给定特定自然原因就会产生特定自然结果,从原因到结果的自然进程是唯一的。所以,虽然自然因果序列的整体不具有必然性,但序列中的因果关系具有必然性。

综上,要解除自由对自然因果性的威胁,就必须让自然因果性保留连续性和必然性。保留连续性的策略是通过回溯找出事前发生的自然原因。回溯到的原因可能是通常的,也可能是隐蔽的,但不管是哪个,它们都和理知原因一致,并使得自然因果序列保持连续。保留必然性的关键是,自由任意选择的不是结果,而是原因,选了原因之后,一切进程按照自然规律进行。正因如此,序列中的因果关系才具有必然性。

结语

康德自由与自然因果性的相容论可以表述为一个两难:如果自然因果性成立,自由何以可能;如果自由得到认可,自然因果性又如何保留。依据这一两难,本文将相容论论证重构为两步,第一步是自由的可能性论证,在承认自然因果性的前提下拯救自由,第二步是对自然因果性威胁的解除,在拯救自由之后确保自然因果性不被破坏。两个步骤相辅相成,缺一不可。自由的可能性论证包括消极自由和积极自由的可能性论证,在积极自由的可能性论证中出现了极为困难的异质性问题,即无时间的理知原因是否可能产生时间中的自然结果。这个问题有许多学者曾尝试解决。相较于以往的取消论和转化论方案,笔者提出的例示说能够更好地证成积极自由的可能性。例示说的核心主张是我们能够设想出命令这一例子来例示积极自由。命令作为一种“应当”是无时间的,不被自然原因规定,能在时间中产生行动。它很好地例示了无时间的原因产生时间中的结果。

遗憾的是,许多研究者止步于此,以为能够拯救自由就完成了目标,却没有看到自由取得合法地位之后,又反过来威胁自然因果性。这就产生了困难的连续性问题和必然性问题。连续性问题是指,自由明明斩断了自然因果链条,后者如何保持连续?对此康德的解决方案是回溯性解释。特定结果要么出自隐蔽的原因,要么出自通常的原因。两种情况都是通过回溯使其连续,只不过前者回溯到另一个原因,后者回溯到相同的原因。必然性问题是指,自由任意可以使自然原因产生不同于现实发生的其他结果,这如何保证特殊因果关系的必然性?康德的解决方案是通过“任意”选择其他原因而产生其他结果,而不是根据同一个原因直接产生其他结果。由于“任意”选择原因之后不再干预自然进程,因而从这一原因到结果的自然进程按照自然规律进行,由此保证了自然因果性的必然性。康德描绘的自然进程不是唯一的一条直线,也不是树枝形图景,而是很多平行的射线,射线的端点体现自由,从端点向其他方向延伸的轨迹体现必然性。至此,我们就证成了自然因果性不会吞噬自由,自由也不会妨碍自然因果性,二者不是相互冲突的。

【注释】

*本文系国家社会科学基金一般项目“康德的本体论证明批判及其思想效应研究”(编号21BZX090)、甘肃省教育厅青年博士基金项目“知识论与科学奠基关系研究”(编号2021QB-011)的阶段性成果。

[1]康德的相容论涉及的外围性难题很多,为了避免将问题过度复杂化,笔者严格限定讨论范围。第一,本文不讨论康德是不是相容论者,直接认定康德是相容论者,认为他主张自由主义与强决定论相容;第二,不讨论物自身和现象的关系,采取两个世界立场,认为作为物自身的自由和作为现象的自然因果性是两个不同的对象,而非同一个对象的认识论区分或形而上学区分;第三,不讨论实践自由与道德归责的根据,只聚焦于先验自由和自然因果性的关系。

[2]康德认为可能性分为逻辑的可能性和实在的可能性,这里所说的不能证明的可能性指的是后者,因为实在的可能性必须诉诸经验才能证明,不可能从单纯的先天概念中认识到。

[3]“自然因果性”是康德使用的术语。在当代相容论讨论中与自由相对的是决定论(determinism),尤其是因果决定论(causal determinism)。由于自然因果性和因果决定论的含义基本是相同的,因而本文使用康德自己的术语。

[4]康德在《纯粹理性批判》中提出这一方案。克勒梅(H.Klemme)依据康德的《道德形而上学奠基》提出了类似的方案。他说:“他的论证策略在于将这一证明的负担转嫁给他的对手,命定论者必须从理论的视角证明自由是不可能的。……先验观念论在方法论上就已经排除了我们能够在形式上证明理性理念的客观实在性,但是同时被排除出去的还有一切证明自由理念的不可能性的尝试。”(克勒梅,第81页)也就是说,克勒梅认为康德的论证策略是,由于对手无法论证自由是不可能的,因而自由是可能的;对手之所以无法论证自由的不可能性,是因为先验观念论排除了这种尝试。

[5]跟自然因果性发生冲突的是先验自由,而非实践自由。“先验的自由要求这个理性本身(就其开始一个现象序列的因果性而言)独立于感官世界的一切起规定作用的原因,就此而言先验的自由看起来是和自然律、因而和一切可能的经验相违背的,所以仍然是一个问题。”(康德,2004年,第611页)

[6]康德在《纯粹理性批判》第二类比论述同时因果关系时说道:“我们针对的是时间次序(die Ordnung der Zeit),而不是时间过程(den Ablauf der Zeit)。”(康德,2004年,第185页)他区分了时间次序和时间过程。同时因果关系中的原因和结果虽然在时间上是同时的,但仍然包含先后次序,只不过这种次序不同于时间的流逝过程。康德所说的时间次序类似于我们现在说的逻辑次序。因此,即使是现象中的同时因果关系,甚至是理知因果关系,其原因不在时间中,它们之中仍然包含次序。但实现关系或随附关系是没有这种次序的。因此,因果关系不同于奠基关系。

[7]普遍地说,所有心理原因都不能充当理知原因。对于物自身和现象,现在比较流行的做法是借助心灵哲学中的“心理的”和“物理的”这对概念进行解读。这当然没问题,但需要注意的是,无论心理状态还是物理状态,它们在康德眼里都是现象,心理状态服从心理规律,物理状态服从物理规律,它们都服从自然规律。因此,服从自然规律的心理原因只不过是现象,绝不是理知原因。

[8]苏德超认为中介是理念,“‘通过理念’,自由就可以作为原因,‘在经验领域中起作用’”(苏德超,第70页)。实际上,“中介”这个词有歧义,一方面,它可以指两个东西之间的中间物;另一方面,中介特指沟通两个异质的东西的桥梁,这个桥梁必须兼具两种异质物的特性。这样看来,理念不是解决异质性问题的中介,因为它作为感性图型的类似物是非时间的,并不兼具时间性,它充其量是理性和经验对象之间的中间物。同理,自然法则也不是我们需要的中介。它作为道德法则的模型(Typus),可以充当道德法则理念和行动之间的中间物,但它本身是时间之中的,不具有无时间性。

[9]这个模型受到朱会晖的启发。(参见朱会晖,第57页)不过,它面临过度决定的威胁。如果自然原因能够充分地规定自然结果,以至于我们能够根据自然原因精准地预测将要发生的结果,那么理知原因就显得多余。笔者的基本立场是,这的确是过度决定的情况,但却是可允许的过度决定。对这个问题,胡好有过详细论述。(参见胡好,第6章)

[10]康德也意识到这个两难,他在《未来形而上学导论》中说道:“如果是第一种情况,行动就是按照准则发生的,行动在现象中的结果在任何时候都将符合恒常的规律(即自然因果性);如果是第二种情况,而且行动不是按照理性的原则发生的,那么,它们就服从感性的经验性规律。……但在第二种情况里,……理性并不因此就被感性所规定(这是不可能的),从而即便在这种情况里也依然是自由的。”(康德,2005年,第350—351页)

[11]关于自然原因和“任意”的关系,康德在第二批判中说道,即使我们假定“对一个人在未来的行为举止有可能如同对一次月食或日食一样测算出来,这时我们却仍然主张人是自由的”(康德,2016年,第124页),意思是即使自然原因规定了“任意”,以至于他的行动如同月食一样被精确预测,他还是自由的。康德在另一处文本中给出了理由。他说:“有理性的存在者对于他所干出的每个违背法则的行动,哪怕它作为现象是在过去充分规定了的并且就此而言是不可避免地必然的,他也有权说,他本来是可以不做出这一行动的;因为这个行动连同对它加以规定的一切过去的东西都属于他自己给自己造成的性格之独一无二的现相,按照这个性格,他作为一个独立于一切感性的原因而把那些现象的因果性本身归属于自己。”(同上,第122页)。其中,“他自己给自己造成的品格”是理知品格,“独立于一切感性的原因”是理知原因。这里的逻辑链是:理知原因→自然原因→行动。即使自然原因规定“任意”,使其必然地产生行动,但这一行动连同对它加以规定的一切自然原因都出于理知原因(或理知品格)。固然从自然原因到行动的这个片段是必然的,但“任意”出于理知原因却可以选择另一个自然原因,由此产生另一个行动。故康德说,尽管一个行动作为现象是必然的,但行动者本可以不这么做。因此,自然原因只是片段地规定“任意”,无法进行完整的规定,它必须归属到理知原因之下才能形成完整的因果链条。

[12]康德承认第一因,比如他说我从椅子上站起来可以被称为现象序列的绝对第一开端(参见康德,2004年,第378—379页),但第一因的概念会产生巨大的理论困难。自然因果序列中的一切事件都是有原因的,既然第一因没有自然原因,它如何能够处于自然因果序列中,反之,既然它已经处于自然因果序列中,又怎么会没有自然原因?看起来第一因是自相矛盾的,它既没有自然原因,又有自然原因。但这一矛盾可以通过调节性的(regulativ)和构成性的(konstitutiv)之区分来化解。说第一因没有自然原因,是把它看作调节性的理念,假定它不受自然原因的规定而开启一个全新的因果序列,但这仅仅是个假定,不能坐实;说充当第一因的原因还有自然原因,是把它看作构成性的。从理论的视角看,这个原因必然还有原因,尽管它的原因是回溯而来的。总之,我们可以把某物假定为自然因果序列的第一因,但它却有客观实在的自然原因。

【参考文献】

原载:《哲学动态》2024年第4期

文章来源:“哲学动态杂志”微信公众号2024-5-13