窗体顶端

一、引言

群体,这里指具有相对紧密关系的某些人类的共同体。与绝大多数动物不同,群体行动是人类社会的常态,群体组织构成了人类社会组织结构的基石。在人类历史中,各种人类群体层出不穷。例如,基于血缘、文化认同的民族,基于国籍认同的国民与国家,基于共同政治信仰和政治利益的政党,基于同一宗教信仰的宗教团体,基于同一职业的律师协会、会计师公会,基于共同兴趣、爱好的动漫协会、同性恋群体,基于共同居住地的村落、居民小区,如此种种,不一而足。

群体组织与群体行为的变化,是人类历史的重要部分,影响深远。在人类历史中,造纸、印刷术在西欧的引入与普及,降低了知识传播成本,改变了西欧世界的群体组织与群体行为,催生了西方世界的兴起。21世纪以来,互联网通信技术迅速迭代,移动电话、短信、电子邮件、即时通讯软件、博客、微博等一系列崭新的通讯方式,在普通民众与日常生活中大规模普及。与书信、报刊、电报、电话、电台、电视等传统通信技术相比,互联网通信技术具有一系列不同于传统通讯技术的信息传播特点,改变了人与人间的通讯模式与群体沟通模式,对人类社会的群体组织与群体行为影响深远。[1]

二、互联网通信技术的信息传播特点

(一)信息传播的网状化

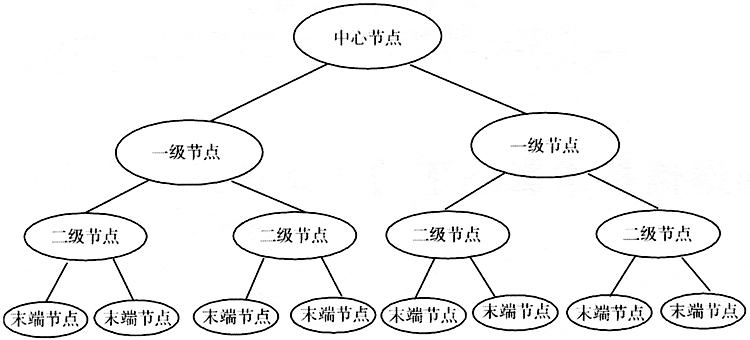

传统通信技术大都具有“等级式”信息传播的特点。在等级式信息传播模式下,往往存在一个专门产生信息的中心节点,信息通过中心节点,一级一级向下传播;下级节点的信息反馈,通过层级结构往上传播,逐层汇总至中心节点;信息的传播主要由顶层的中心节点控制,一般为上下级之间的信息传播,末端节点之间往往缺乏相互通讯的能力。

囿于信息传播成本与社会制度约束,中央政府、权威媒体、领袖人物往往成为信息传递的中心节点,各种形式、各种层级的地方政府、通讯社、报刊、电台、电视台往往成为信息传递的一级节点、二级节点,普通民众则构成信息传递的末端节点。信息主要由作为中心节点的中央政府、权威媒体、领袖人物产生,通过一级节点、二级节点渐次传递给处在末端节点的普通民众。末端节点的普通民众之间,很少直接发生横向信息通讯,一般也不会成为信息产生源。

图1 等级式的信息传播模式

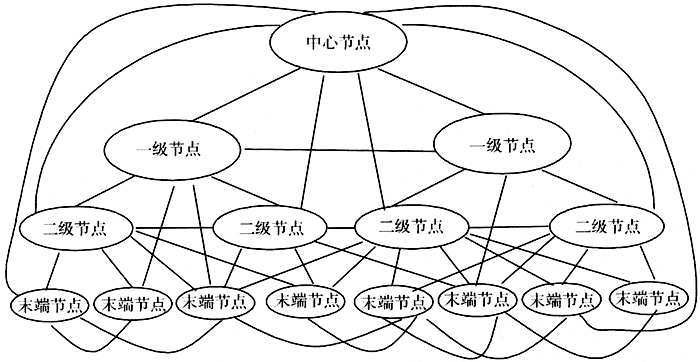

21世纪以来,各种类型的互联网通信技术显著降低了各级节点的通讯成本,信息的记录、存储、传播的边际成本几近为零,不同层级节点的通讯在技术上与经济上变得可行,信息传播逐渐呈现出网状式的特点。在网状式的信息传播模式下,信息的产生不再被中心节点所垄断,信息的产生不再被一级节点、二级节点所控制;作为末端节点的普通民众,也能成为信息输出源,信息供给者大幅度增加。最近几年,在国内外各种舆论事件中,普通民众使用互联网通信工具进行爆料、讨论、信息转发,大量普通网民成为信息的供给者与传播者,成为主导舆论走向的重要力量。[2]

图2 网状式的信息传播模式

(二)信息传播的匿名性

相对于传统的书信、报刊、电话、电台、电视等通信技术,互联网通信技术提供了“一对一”与“一对多”匿名通讯的技术可行性。对于普通民众而言,在具有一定的计算机与通信技术知识储备的前提下,互联网通信的匿名性要远远高于传统的书信、电报、电话通信技术。此外,与传统的等级式信息传播模式相比,在网状式信息传播模式下,民众的沟通与组织并无一个明确的、正式化的通讯中心与权力中心。信息传播的去中心化,使得很多信息传播源头在技术上难以追溯,确保了群体中的个体在信息传播过程中的匿名性与脱罪化。

(三)信息传播的实时性

现代互联网通信设备,其信息传输的物理时滞极短,携带十分方便,可满足实时便捷通讯的需要。2010年以来,录音机、摄像头、移动数据网络开始成为手机的标配功能,普通民众具备了使用随身设备来迅速记录信息、实时传播信息的能力。在移动互联网通信设施完善的国家与地区,作为末端节点的普通网民,可以使用手机拍下实时影音片段,通过手机通信软件(Facebook、Twitter、微信、微博等)发送给自己的亲朋好友,也可上传至网络论坛、视频网站,被所有人公开获取。例如,在2011年“占领华尔街”运动期间,大量示威者聚集在美国纽约曼哈顿,许多普通民众使用移动通信设备,拍摄与传送抗议人群的实时视频资料,鼓动公众情绪,博取舆论支持。

(四)信息传播的有效性

使用互联网通信技术,信息传播的对象更为精准,信息传播更为有效,并具有很强的互动性。例如,网络论坛、QQ群、微信群之类的“一对多”通讯交流群体,一般由兴趣相近、志同道合的个体所构成;在这些网络群体内部的信息交流,可以避免无关人员的干扰,提高信息的传播、分享效率。基于网络搜索与数据挖掘技术,很多商业广告与竞选广告,能够基于网民个人特征,找到潜在的目标客户或合作对象,推送相关性很强的网络信息,大大提高信息传播效率。[3]

三、互联网通信技术影响下的群体组织演化

(一)群体组织的非正式化

传统的群体组织,例如政党、宗教团体、军队、国家,往往具有一个高度正式化的组织结构,组织内部往往有一个正式的、法定的层级通讯渠道,组织结构较为紧密。而基于互联网构建的新式群体组织,往往没有正式的、层级化的组织结构;组织成员之间往往依靠网络通信彼此联络;组织结构长期处在非正式化的松散状态;若非发生紧急事件,整个群体似乎不曾存在。最近10年,在全球范围内,越来越多的群体事件,并无一个正式化的组织在其中运作、主导。

例如,政党作为一种重要的正式组织,在西方国家具有悠久的传统,在西方社会具有举足轻重的影响力。然而,很多国家与地区的政党影响力在显著下降,大量非正式的、临时性团体的政治影响力在上升。在2016年美国大选期间,美国共和党深陷分裂,标榜反“精英政治”的特朗普利用Twitter与Facebook等互联网工具宣扬自己的政治观点,击败共和党属意的所有候选人,并最终赢得美国总统选举。在欧洲,在“英国脱离欧盟”与“中东难民”等各类重大政治问题上,传统政党的影响力被显著削弱,直接民主与全民公投越来越频繁,网络舆论的影响力越来越大。

(二)群体组织的去中心化

传统的群体组织,往往具有一个核心领导层和核心权威人物,并围绕核心领导层和核心权威人物建立起层级化的组织结构,通过层级化的组织结构对整个群体施加影响。这种核心领导层和核心权威人物,或在群体运动中自发成形,或通过一定范围内的推选、选举产生,或由上届核心领导层和核心权威人物任命,或通过世袭、继承产生。而基于互联网构建的新式群体组织,往往缺乏一个核心领导层和核心权威人物,其组织结构高度扁平化,也缺乏产生核心领导层和核心权威人物的相应机制;其集体行动纲领与行动目标,往往通过公开化的网络讨论来共同确定。[4]

例如,在2010年底,经过长时间的网络舆论发酵、动员,大量突尼斯青年突然自发地走上街头,进行政治抗议。突尼斯总统本·阿里甚至无法在抗议群体中找到一个明确的政治领袖和谈判对手,来说服抗议群众回到家中、实现彼此妥协。

(三)群体组织的突发性与高速膨胀性

在适当的社会环境压力与紧急事件中,基于互联网的群体组织可能会突然地迅速膨胀,具备相当的群体动员能力。囿于其非正式化、去中心化的特点,这种群体组织难以一劳永逸地禁止、取缔。对于这种群体组织,甚至无法找到可与之谈判的核心领导层和核心权威人物,来实现不同群体间的妥协、让步、收买,来规避事态的进一步极端化。

例如,在“阿拉伯之春”浪潮中,突尼斯、埃及、利比亚、阿尔及利亚、巴林等国的群体抗议,通常情况下并无正式化的组织结构和领导核心,事先亦无明确的行动计划。在一些偶然性的突发事件刺激下,群体行动被迅速引爆,短时间内产生巨大的政治动员力与公共影响力,迅速超越阿拉伯世界传统的、正式的政治、军事与宗教组织。

(四)群体组织的极化

随着时间推移,群体可能存在越来越趋于极端化的倾向,这一现象被称为群体极化。对于群体中的个体而言,群体极化是指,在群体组织中,个人决策受到群体影响,容易做出比独自一人决策时更极端的决定。正如古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》一书对群体心理与群体行为的细致描述:个人一旦融入群体,他的个性会被湮没,群体的思想便会占据绝对的统治地位。对整个群体而言,群体极化是指,群体中的个体共同存在的倾向会被逐渐强化,不符合这一倾向的个体日益被边缘化,甚至被排斥出群体,最终,共同倾向被逐渐强化到具有压倒性的支配地位。[5]

囿于现代互联网通信的网状化与匿名性的特点,基于互联网的群体组织,极化现象更为明显。一方面,互联网通讯的互动性易于突出群体中的某个主流倾向,易于构建同质化群体,引发群体的极化。例如,在网络论坛中,网友可以围绕某一主题相互交流看法,讨论热烈的主题往往被放置在首页显眼位置,成为公共舆论的讨论焦点。很多软件与网站具有“点赞”的功能,得到广泛认可的精彩言论会被大量“点赞”,并更可能被更多的读者看到。而匿名通讯使得极端言论所承担的言论成本更低,不必顾及现实生活中的各种“政治正确”约束,导致互联网上有更多的种族歧视、区域歧视、宗教冲突的言论。

另一方面,互联网群体有更低的退出成本,不赞同主流意见的个体会直接退出,使得剩下的互联网群体越来越同质化,群体极化现象更为明显。[6]例如,2000年在上海创建的宽带山论坛,正如其名称所指,主要讨论宽带上网问题。逐渐地,少数用户的发帖,具有上海本地居民对外地居民的歧视色彩,引起论坛用户问的网络争吵。随着时间推移,越来越多的外地居民选择不再使用宽带山论坛,这一论坛最终成为以上海居民为主体的本地论坛。

四、互联网通信技术影响下的群体行为演化

(一)有限理性下的群体行为

“有限理性”的概念,最早由西蒙提出。“有限理性”假设认为,考虑到人类决策时面临的信息不完全、计算能力的有限性,人的行为决策不可能符合“完全理性”的特点。在信息不完全的环境下,个体决策会偏离完全理性状态下的最优化决策。例如,存在A、B、C三个选项,在完全理性下,某人偏好A大于偏好B,某人偏好B大于偏好C;若出现信息不完全的情况,某人只知道存在B和C两个选项,不知道A选项,则他会选择B选项。在计算能力有限的环境下,个体决策也可能会偏离最优化的决策。例如,存在A、B两个选项,由于A选项与B选项涉及的成本、收益过于复杂,个体可能很难在短时间内计算出哪个选项更为有利。

信息不完全与计算能力有限性以及解决这些问题带来的决策成本,会影响群体中的个体决策,使得个体与群体行为能够被影响与操纵。比如,囿于计算能力有限的影响,群体中的个体将更倾向于根据历史经验行事,对环境的变化缺乏敏感性。另一方面,群体中的个体通常清楚自己身处信息不完全的状态,某一个体会根据其他个体的言行、决策,甚至根据群体中的流言,来调整自己的认知状态与行为决策。[7]

有限理性带来的“委托代理成本”,也会影响群体行为。在一些历史悠久、等级化的群体组织中,当组织成员的热情消退时,当组织成员间的联系与信息流动日益依赖上下级式的层级网络时,当组织成员意识到自身的个体选择对群体组织的影响可以忽略不计时,群体组织成员会逐渐对群体组织的目标与行动产生怀疑,“搭便车”的行为会大量出现,群体组织成员在实质上会逐渐脱离这一群体组织。

随着互联网通信技术的进步,通讯成本大幅度降低,通讯便捷程度大幅度提高。一方面,个体决策面临的信息不完全与计算能力的有限性得到缓解,有限理性带来的“委托代理成本”也有望降低。例如,组织成员可迅速利用手机与移动互联网验证信息、转发传播;选民可通过搜索引擎了解候选人是否劣迹斑斑。另一方面,传统的等级式信息传播模式逐渐转向网状式信息传播模式,传统群体组织可能受到重大冲击,群体行为有望出现重大变化。例如,政治领袖可通过微博、微信、群发短信将自己的政治观点直接发送给潜在支持者,不再高度依赖政党、宣传机构进行层级转发。

(二)塔西佗陷阱

政治学研究通常发现,一旦统治者(或者公共权力)失去民众的信任,不论做什么都会被民众质疑。这种现象就是所谓的“塔西佗陷阱”。“塔西佗陷阱”与经济学中的“有限理性”假设有关。在信息不完全与计算能力有限时,个体无法判断统治者提供信息的真伪,而倾向于依据历史经验行事。若历史经验表明,统治者具有多次欺骗的嫌疑,个体就会选择不信任统治者。

例如,16世纪后半期,西班牙王室多次宣布破产,拒绝偿还债务,最终陷入“塔西佗陷阱”,彻底失去公信力,大量资本与金融资源从西班牙流向荷兰、英国。1946年发生沈崇案时,国民党政府、驻华美军面临的信任危机,是“塔西佗陷阱”又一例子。1946年底,美国驻华海军陆战队两位美国士兵,在东长安街将北京大学女学生沈崇带走奸污。事件发生后,包括北平、上海、南京在内的全国数十个大中城市学生举行示威游行。这一刑事犯罪案件,逐渐演变为针对国民党政府、驻华美军的抗议事件。

在互联网通信时代,公众获取信息的渠道日益多样化,若政府、公共机构、权威人物频频失信,则容易跌落至“塔西佗陷阱”。2016年美国大选中,民众对政治精英执政积累的不满,使得美国传统的建制派政治人物,几乎全部陷入“塔西佗陷阱”,难以自证清白。在中国频繁出现的网络舆论事件中,各级政府与公共机构的公信力屡遭质疑,网络谣言有时甚至比政府机构的官方声明更具传播力,尤其值得警惕。[8]

(三)沉默螺旋与反沉默螺旋

德国学者伊丽莎白·诺尔纽曼于1974年提出沉默螺旋理论。这一理论认为,如果个体觉得自己的观点是群体中的少数派,个体将不愿意传播自己的看法;而如果个体觉得自己的看法与多数人一致,个体会勇敢地说出来。[9]沉默螺旋理论预言,在一个群体中,少数派的声音会越来越小,多数派的声音会越来越大。一旦势均力敌的状况被打破,群体中形成占优势的多数派意见,多数派的意见就会螺旋式上升,最终在群体中占据压倒性优势,构造出整齐划一的主流意识形态。虽然沉默螺旋理论认为,少数派意见会逐渐消失。但是,沉默螺旋理论也认为,少数派中仍会有极小数“中坚分子”,在沉默螺旋中无视孤立威胁与其他利益损失,坚持表达与主流观点不同的意见。[10]

现代互联网通信技术,给少数派中的“中坚分子”提供了更多的抵抗空间,削弱了沉默螺旋的影响,进而出现“反沉默螺旋”现象。少数派可以依赖博客、Facebook、Twitter、微博、微信等低成本通讯方式,公开表达自己的观点,不需担心通讯渠道完全被多数派垄断。现代互联网通信技术也具备通讯匿名性,在面临多数派的威胁与孤立时,少数派可选择匿名信息传播方式。少数派中的个体,还可利用新型通信手段,方便地识别、联络其他少数派个体。少数派的“中坚分子”,甚至可以脱离多数派群体,独立构建一个新的少数派群体组织。[11]

同性恋群体组织的兴起,是沉默螺旋与反沉默螺旋效应的典型例子。同性恋行为很早就被观察与记录在各种书籍中。但是,在20世纪90年代以前,同性恋个体很少公开表露、宣扬自己的性观念,同性恋个体一般也耻于讨论自己的性取向。此外,同性恋个体大致均匀地分散在整个社会中,同性恋者之间彼此联系很少,很难碰见另一个“志同道合”者。作为社会群体中的少数派,虽然存在少数同性恋“中坚分子”,但是他们很难在主流社会宣扬自己的观点,也很少有机会联系其他同性恋个体、构建同性恋群体组织。而在互联网通信技术大规模普及后,同性恋者能够以匿名的方式在网络中公开讨论自己的性取向(而不用担心被自己的家人、朋友察觉),进而影响公共舆论、获取公开支持。同性恋者也能利用网络论坛、QQ群相互联系,识别“志同道合”者,构建独立的私密性群体,取得在自我构造的群体内部获得认同与心理支持。

(四)广场效应

社会学研究中经常观察到这样的现象:身处广场的人们,聚集在一起,互相感染,人们往往会表现出与平常大相径庭、甚至完全相反的言行。这种现象,就是所谓的“广场效应”。“广场效应”这一名称来源于中世纪的西欧,天主教会经常在广场上用火刑迫害异教徒,以此煽动围观民众的宗教狂热。即使在现代社会,政治冲突、宗教冲突与种族冲突中的广场效应仍十分明显。在纳粹对犹太人的迫害过程中,很多普通德国青年成为纳粹德国的帮凶,与日常行为大相径庭。在1994年的卢旺达大屠杀中,胡图族军队与民兵组织大规模屠杀图西族人,大量胡图族平民走出家门,也参与到对图西族邻居的屠杀中。

现代互联网通讯具有网状信息传播、匿名通讯的特点。网状式的信息传播中,大量个体间的直接信息交换,会放大网络社区中的“广场效应”。而互联网通讯的匿名性特点,使得网络身份与日常真实身份相互脱离,网络世界中的言行往往不会遭受实际处罚,对“政治正确”的顾忌下降,进一步加剧了“广场效应”。如今,网络论坛、微博、QQ群成为虚拟的“网络广场”,匿名参与公共讨论十分便捷,各种极端、激进言论随处可见,并为少数群体热烈追捧,而调和、中庸言论往往被淹没、忽略。对许多网民而言,网络上的道德约束远低于现实世界道德约束,网络言行与日常言行不一致的现象十分普遍,网络世界中的“广场效应”比现实世界更显严重。[12]

现代互联网通信技术,显著降低了通讯成本,信息传播的对象更为精准,信息传播更为实时、有效,传统的等级式信息传播模式逐渐转变为网状式信息传播模式,普通民众能够成为信息供给者与传播者,在公共舆论中的影响力大为增加。

在新型互联网通信技术影响下,原有群体组织的组织形式不断变革,新式群体组织不断涌现,群体组织开始呈现出非正式化、去中心化、扁平化的特点。基于互联网的群体组织,往往在突发事件中高速膨胀,公开化的网络讨论、互动成为群体组织的决策机制,群体组织自身呈现出群体极化的特征。

互联网通信技术缓解了个体决策时面临的“有限理性”困境。但是,“完全理性”仍不可期待,在公众获取信息渠道日益多样化的形势下,统治者若失去民众的信任,更容易陷入“塔西佗陷阱”,难以自拔。

在新型互联网通信技术影响下,沉默螺旋理论所预言的沉默中的少数派个体,有着越来越多的通讯渠道,表达反对意见、识别其他少数派个体、构建独立的少数派组织,“反沉默螺旋”现象日趋明显,公共舆论日益多元化。另一方面,互联网通讯具有的网状化、匿名性特点,放大了网络社区中的“广场效应”,“网络暴力”日益常见。

原文参考文献:

· [1]隋岩,周琼.互联网群体传播时代的网络语言与准社会交往[J].社会科学战线,2016(11):144-153.

· [2]韩敏.移动互联网时代新媒体事件的网络协商与群体极化:基于“成都女司机被打”事件的内容与文本分析[J].当代传播,2016(5):55-58.

· [3]HORNIK J,SATCHI S,CESAREO L.Information dissemination via electronic word-of-mouth:Good news travels fast,bad news travels faster![J].Computers in human behavior,2015,45:273-280.

· [4]纳日碧力戈,于春洋.现代民族国家遭遇“去中心化”挑战评析[J].云南大学学报:社会科学版,2016,15(5):54-60.

· [5]IYENGAR S,WESTWOOD J.Fear and loathing across party lines:New evidence on group polarization[J].American journal of political science,2015,59(3):690-707.

· [6]SUHAY E.Explaining group influence:The role of identity and emotion in political conformity and polarization[J].Political behavior,2015,37(1):221-251.

· [7]张钢,乐晨.基于集体意向性理论的群体认知过程重构:以组织中的团队为例[J].科学技术哲学研究,2016,33(6):88-93.

· [8]黄涛.超越“塔西佗陷阱”的三道坎[J].红旗文稿,2014(12):29.

· [9]NOELLENEUMANN E.The spiral of silence:A theory of public opinion[J].Journal of communication,1974,24(2):43-51.

· [10]SCHEUFLE A,MOY P.Twenty-five years of the spiral of silence:A conceptual review and empirical outlook[J].International journal of public opinion research,2000,12(1):3-28.

· [11]CLEMENTE M,ROULET J.Public opinion as a source of deinstitutionalization:A "spiral of silence" approach[J].Academy of management review,2015,40(1):96-114.

(原载《科学技术哲学研究》2017年第5期)