【编者按】

金岳霖(1895—1984年)是中国著名的逻辑学家、哲学家,中国社会科学院哲学研究所逻辑学研究室的主要创立者。其主要著作有《逻辑》《论道》和《知识论》,这三部著作构成金岳霖所创立的哲学体系。金岳霖自己曾说,他用《论道》的世界观和《知识论》的认识论来写《逻辑》,用《逻辑》来推广他的世界观和认识论。他的论著具有很强的体系性,既有现代逻辑方面的内容,也有形而上学和认识论方面的内容,同时还吸收了中国古代哲学思想。研究和阐释金岳霖哲学思想,对于推动文化传承发展,构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系和话语体系,推进哲学学科理论创新,均具有重要的学术价值和现实意义。1983年,金岳霖的《知识论》由商务印书馆正式出版,迄今已有40年。为纪念这部著作出版40周年,本刊特邀请三位学者撰写论文,分别是中山大学哲学系马明辉教授的《金岳霖的事体世界观》、厦门大学哲学系郑伟平教授的《论金岳霖的知识三元定义》和中国社会科学院哲学研究所刘新文研究员的《“符合”是“真”的所谓》。这三篇文章从本体论、认识论、真理论等方面对金岳霖的《知识论》一书进行了解读和阐释。

作者简介:马明辉(中山大学哲学系)

【摘要】金岳霖在《知识论》中把“事体”作为一个核心概念,构建了“世界由事体组成”的世界观。金岳霖把事体定义为“所与中有性质与关系上的统一性,而又以时间位置为终始的”接受呈现的方式。东西注重空间上的居据,事体注重时间上的终始。事体是特殊的,事体存在而不能存而不在。事体之中有事体,一件事体可以作为另一件事体的部分。事体不同于东西,东西要用名字或指词和指来表示,而事体要用句子来表示。金岳霖关于事体的分析构成其知识论体系的重要组成部分,对当代哲学中事体理论的研究具有重要意义。

【关键词】金岳霖 事体 东西 事实 逻辑

在当代中国的哲学发展历程中,金岳霖的《知识论》是一部颇有分量的纯粹哲学著作。这部著作所阐述的知识论是一个以知识为对象的理论体系。按照金岳霖的说法,知识论是理解知识的学问,而不在于指导人如何去求知。理解知识是全部哲学史的一个核心问题。柏拉图在对话中探求知识的定义,亚里士多德在《形而上学》中探讨“是”,近代哲学家研究“理解”(知性),当代哲学家考虑“真”和意义的问题,这些都与人们对事物的认识有关。金岳霖关于知识的讨论也是如此。与罗素、摩尔等早期分析哲学家的知识论相比,金岳霖的知识论自成一体。[1]

一、事体的定义和分析

与传统哲学的认识论或知识论相似,金岳霖也从“官觉”谈起。官觉分为幻觉、野觉和正觉——“正常的官能者在官能活动中正常地官能到外物或外物底一部分即为正觉”(金岳霖,第125页)。正觉的呈现是客观的,客观的呈现就是“所与”(the given)。所与是知识最基本的材料,任何知识都直接或间接地追根到所与。金岳霖用符号“SnmRo”表示正觉,这里“Snm”表示某N类中的某M官觉者S,“R”表示正觉关系,“o”表示外物。正觉是外物与官觉者之间关系的集合,它是“复杂的事体”。(参见同上,第122—126页)作为事体的正觉在某时某地发生,有其产生的环境、历史、因果等。作为知识的“大本营”,正觉是能经验到的事体,而不是简单的思议和想象。例如,“刷牙”不只是触觉内容,还是在某时某地发生的事体。把知识追根到正觉,实际上就是追溯到事体,而不是简单的官能活动。由此可见,“事体”在金岳霖的知识论体系中是一个非常基本的概念。

金岳霖所说的“事体”英文是“event”,在哲学文献中常常翻译为“事件”。对于“事体”这个概念,金岳霖有个定义,即“所与中有性质与关系上的统一性,而又以时间位置为终始的是事体”(同上,第608页)。一件事体在时间上占据位置,也有关系与性质上的统一性,这种统一性是所与在时间上绵延的统一性。但是,金岳霖认为,这种统一性难以表示清楚,“可是虽难表示清楚,然而事体之有统一性毫无问题”(同上,第609页)。例如,“今天的早饭”表示一件事体,它包含许多别的事体,究竟包含哪些并不容易讲清楚,但它作为事体在某时开始、某时完毕,有其统一性。再比如,“正午我在公园散步”表示一件事体,其统一性也没有问题,然而它由哪些事体组成却难以准确、清楚地界定。

当代语言哲学中有个问题叫作“命题的统一性”。罗素在1903年著作《数学原则》中提出这个问题。考虑命题“A与B不同”,它由A、不同和B三者组成,但仅把三者放在一起并不构成命题,只有通过“与……不同”把A和B关联起来才形成命题。罗素认为,“一个命题确实本质上是统一体,而如果分析破坏了这统一体,组成部分的任意列举都不会还原这个命题。作为动词来使用的动词,体现命题的统一性,因而区别于被看作词项的动词,尽管我不知道如何清楚说明这种差异的精确本性”(Russell,1938,p.48)。在罗素看来,命题是由其组成部分构成的复合物,但并非任意复合物都是命题,比如一个类由其元素组成,但不一定能构成命题。林斯基(L.Linsky)在“命题的统一性”中对该问题进行阐述,认为命题统一性牵涉组成部分与整体的关系。(see Linsky,p.243)

在金岳霖看来,事体显然也有统一性。但由于事体不同于命题,事体的统一性确实不同于命题的统一性。如何说明事体的统一性,特别是事体的时间绵延的统一性,有赖于对事体的分析。虽然金岳霖认为这种统一性难以说清,但也对事体进行了分析。主要有两个方面。

第一,特殊的事体只能用句子表示。金岳霖认为,“能以事体去接受的所与当然是特殊的”(金岳霖,第609页)。我们用语言来表示特殊的事体,不同于用名字或指示词来表示特殊的东西。名字或指示词不能表示事体,只有句子才能表示事体。然而,并非所有句子都能表示特殊的事体,只有加上时间的句子才能表示,没有时间因素的句子表示事实。例如,“我吃了早饭”在不考虑时间因素时表示一个事实,而“我今天早上七点半吃了早饭”就表示一件事体。金岳霖对“表示”两个字有疑惑,认为它有问题,但又没有想到更好的字眼来代替。(参见同上,第613页)“表示”这样的概念在当代语言哲学中被称为“语义概念”,它表达语言和世界之间的联系。在《论涵义和意谓》一文中,弗雷格(F.L.G.Frege)以句子图式阐述了他的语义学思想,区分了表达式的涵义和意谓,认为名字的涵义是它的表达方式,名字的意谓是对象,而句子的涵义是思想,句子的意谓是真值。(参见弗雷格,第95—119页)金岳霖把事体作为句子所表示的东西,事体既不是思想,也不是真值,更不是名字的意谓。按照弗雷格的分析,“我今天早上七点半吃了早饭”这个句子的涵义是思想,其意谓是真值,这有赖于说出这个句子的人和时间。然而,从金岳霖的观点看,这个句子表示的特殊事体既不能等同于思想,也不能等同于真值。一个句子表示事体,乃是表示接受所与的方式。

第二,事体在时间川流中占据位置。正如康德在《纯粹理性批判》中所做的那样,金岳霖也把时间和空间作为讨论的基本架构。金岳霖有一些关于时间的讨论,最主要的看法是川流不息的时间两头无量,时间被比喻成无始无终而又不断的洪流,任何时间日取其半而万世不竭。(参见金岳霖,第547—549页)金岳霖所考虑的时间大概是无端点的稠密线性序。他虽然提出了时间的刻度和区间等问题,但是并没有区分比如线性时间与分枝时间。在关于事体的分析中,主要是事体在时间川流上占据位置,就是说一件事体总是在某时刻发生,到某个时刻完成。同时,金岳霖也强调,“事体当然也是不能逃出空间的”(同上,第609页),在某时某地发生的事体虽注重发生的时间,但也“决不能移动到另一时另一地发生”(同上,第612页)。从他所设想的时空架构看,这个客观的世界是由事体构成的。

二、东西、事体与事实

金岳霖把事体与“东西”和“事实”对照,从而更加清晰地说明事体的特点。他对东西的定义是,“所与中有性质与关系上的统一性而又有居据以为疆界的都是东西”(同上,第601页)。金岳霖认为,“在中文东西两字已经表示空间底重要。我们以四季中的春秋表示时间上的川流,以四方向中的东西表示空间上的居据。东西两字这一说法得之于陈寅恪先生”(同上,第601页)。东西不能离开时间,但更侧重空间。“如果我们要表示特殊的东西,我们或者用名字,或者用指词和指。”(同上,第606页)用名字表示特殊的东西,如“曹孟德”“关云长”“广州的白云山”可以显示特殊。除名字以外,金岳霖认为只有指词和指可以显示特殊的东西。例如,“这张桌子”是指词,它单独不能指出特殊的东西,还要有指的动作或当场官觉者的直观帮助,才能表示特殊的东西。金岳霖讲的这个问题在语言哲学中叫作指示或指称问题。只有在上下文中指词才能指出特殊的东西,它有别于名字显示特殊的东西。金岳霖认为,“事体和东西有一点相似。对于事体,我们习惯于注重特殊的,好像对于东西我们习惯于注重特殊的一样”(同上,第610页)。把事体看作特殊的,这是比照东西来说的。在某时某地发生的事体就像居据于空间中的东西一样,都是特殊的。从表示来看,东西与事体是有根本区别的,事体通过句子来表示,而名字和指词本身只作为句子的部分出现。除了表示层面的区别,关于东西和事体还有两点值得注意:

第一,金岳霖明确提出关于东西和事体的本体论。金岳霖认为,“有许许多多不同种的东西,也有许许多多不同种的事体”(同上,第610页)。这一观点不仅断定了事体存在,而且断定存在不同种类的事体。本体论的基本问题是“有什么”或者“那里是什么”(what is there)。既然他认为有东西,也有事体,而且两者不同,那么其本体论可被看作由东西和事体两个种类组成的。关于“有东西”这里不必多作考虑,而“有事体”却在论域中引入了新成员。金岳霖这样做是不是有道理,我们可以提出支持或反对的理由。我们可以尝试在量化理论中延伸考虑金岳霖的论述。根据奎因(W.V.O.Quine)的本体论原则“是乃是约束变元的值”(see Quine, 1948),当变元在由事体组成的论域上取值,使用量词约束变元机制就可以实现量化。戴维森(D.Davidson)在20世纪70年代也提出事体的量化问题。例如,“一切战争都是可以阻止的”这个句子就牵涉到事体的量化。(see Davidson,p.164)把事体看作不同于东西的实体,在语言中确实有这样的需要。比如,在解释事体时就需要我们这样做。要对“布鲁特杀死了凯撒”这件事体作出解释,就要用“这件事体”或代词“它”这样的装置来说明事体在什么时间发生、什么时间结束、过程怎样、后果如何,等等。然而,要兼容东西和事体的量化,就要在论域中考虑东西和事体两个种类。如果还要满足金岳霖关于时空的考虑,就还要加入时空框架。这使得一种可以设想的完整量化理论变得异常复杂。

第二,金岳霖提出的同一性原则适用于说明事体的个体化。奎因在讨论属性的个体化问题时提出一条著名原则,即“没有同一性就没有实体”(Quine,1981, p.102)。戴维森认为这条原则与弗雷格的思想是一致的,即除非承认肯定和否定同一的句子,否则我们不应该接受实体。从语言层面看,戴维森认为,这条原则可以表述为“没有同一陈述就没有单称词项”(Davidson,p.164)。金岳霖举出了“吃早饭”“洗脸”“欧战”等例子,它们都是用名词来说的,但它们都能与句子联系起来。再比如,“凯撒之死”等同于“布鲁特杀死了凯撒”,因此“凯撒之死”这个名词可以表示一件事体。如此一来,金岳霖也提出了一条与奎因相近的同一性原则。他认为,被知中的彼此各有其自身的绵延的同一性,这里的彼此是独立存在的官觉对象。“单就独立说,同一性也许不必要,但就独立存在说,同一性必要”(金岳霖,第106页),“要维持被知的底实在感,我们不但要承认它底存在和它底性质是独立于知识者的,而且要承认被知的底彼此是各有各的同一性的”(同上,第106—107页)。这就是说,同一性是对象独立存在的必要条件,因此没有同一性就没有独立存在的对象。这里的“独立存在的对象”,我们可以大致将之理解为与奎因所谓的“实体”相近。金岳霖虽然没有讨论同一陈述,却提出了同一性原则。所谓事体的个体化,要依靠同一性原则来说明。

事体不仅与东西相似,还与事实接近。金岳霖对事实有个定义,认为“事实是接受了的或安排了的所与”(同上,第738页),还没有接受或安排的所与不能是事实。例如,“明天正午我在公园里散步”就不表示事实。金岳霖还用“事实”来说明“东西”,认为“一件东西是一大堆的事实”(同上,第742页)。解析一件东西就会发现许多事实,如“这张桌子有四条腿”“桌子没有抽屉”,这些命题都表示事实。然而,一堆事实不一定可以凝固为东西,因为“东西有一种特别的完整性,而这种完整性是事实所没有的”(同上,第742页)。另一个关于东西与事实的区别是,“东西总要存在,事实可以存而不在”(同上,第743页)。金岳霖把“存在”分开说,东西只能存在,不能存而不在,而事实可以存而不在。以“孔夫子有那张书桌”为例,这虽然不是现在的事实,但它现在仍是事实。“可以执任何时间以为现在,在那一现在的事实总不只是当时存在的事实。”(同上,第744—745页)然而,“事体和东西一样要存在不能存而不在……事体总要当其时才是事体,过时就不是事体”(同上,第747页)。假如“张飞某时在长坂坡大吼一声”是真命题,那么张飞某时在长坂坡大吼一声是事实,而在该时该地他大吼一声是事体,但现在这不是事体。从前的事体现在不是事体,未来还没有发生的也不是事体。从金岳霖的这些论述可以看出,东西、事体、事实三者有明显的区别,东西和事体在时空中存在,而事实可以存而不在。因此,东西和事体只能在时空的世界中,而我们可以脱离时空去考虑事实。

本体论有东西和事体,但何者更为基本呢?就在时空中存在而论,一件东西可被看作一堆事体,但一堆事体未必能凝固为东西。从物理学的观点看,时空中的事体是比东西更加基本的单元。(see Reichenbach,pp.266-274)因此也可以说,世界是由事体组成的,这样就达到对金岳霖的事体世界观的一种解释。1924年,罗素在《逻辑原子主义》一文中给出了关于“世界”的设想:“世界由一些实体组成,这些实体可能是有限多个,也可能是无限多个,它们相互之间有各种关联,可能还有各种性质。每个这样的实体可以称为‘事体’;从旧式物理学观点看,一件事体占据一小段有限的时间和少量有限空间,但是由于我们不会有旧式的空间和旧式的时间,这个陈述不能从表面价值来对待。每件事体与一定数量的其他事体有关联,这种关联可以称为‘共存’;从物理学观点看,一集共存事体全部占据时空中的一个小区域。”(Russell,2010,p.148)罗素对这种世界观没有进行更多阐述,然而金岳霖关于事体的论述给予我们启发,把世界看作由事体组成的,从而提供了一种世界观。传统哲学把世界看作由事物(东西)组成,而维特根斯坦在《逻辑哲学论》开篇说,“世界是由事实组成的,而不是由事物组成的”(Wittgenstein,p.1),这被看作早期分析哲学变革的重要标志。从语言哲学的观点看,对世界的认识要从句子出发,而不是从概念出发。金岳霖则提供了另一种回答,它既不同于东西世界观,也不同于事实世界观,而是事体世界观。

三、事体与行动

金岳霖关于事体的论述还有一点非常重要,就是把一件事体分析为其组成部分。金岳霖说:“一东西可以有别的东西以为部分,也可以是别的东西底部分。”(金岳霖,第607页)与此类似,事体之中也有事体,但事体没有东西那样界限分明。金岳霖区分了有自然单位的事体和没有自然单位的事体,前者如“竹竿上的衣服掉了”,后者如“老彭挖地”。这种区分牵涉到对自然和人的理解,因与本文关系不大,这里暂不作详细说明。在“老彭挖地”这件事体中,老彭有时在院子里走来走去,有时拔草,有时拾碎石子,有时用锄头挖,这些究竟是不是挖地的一部分事体,很难说得清楚。界限难以划分就是所与的分别本身不甚明显,这是金岳霖给出的说法。然而,这种关于事体的分析方式与语言哲学中关于句子的逻辑分析是有区别的。在语言哲学中,比如在维特根斯坦的《逻辑哲学论》中,句子被分析为是从基础句使用逻辑词构造起来的。但金岳霖并没有把句子中组成部分的结合方式与事体的组合方式对应起来考虑,更没有像罗素认为有复合事实那样对事体进行分析。这里的问题在于如何分析表示事体的句子的逻辑形式。

戴维森在《行动句的逻辑形式》一文中几乎把行动与事实等同来看,认为通过对简单行动句的逻辑形式的分析,我们可以达到对行动句意义的理解。戴维森认为,“有行动这样的东西(things)”(Davidson,p.108),“存在这样的实体(entity)”(ibid.,p.109)。这与金岳霖关于“有事体”的论述是一致的。考虑这个句子:(1)昨天我驾驶飞船飞向晨星。这个句子以多种方式描述了一件行动或事体,比如“它昨天发生”“我驾驶飞船”“向晨星飞去”等。戴维森试图分析(1)这样的简单行动句的逻辑形式。其初步考虑是:(2)存在x(x由“我驾驶飞船飞向晨星”这个事实组成并且x昨天发生)。这里使用了存在量词,它所约束的变元以事体为论域。然而戴维森认为,逻辑形式(2)是有缺陷的,主要原因是同一替换失效。倘若用指称相同的“暮星”替换“晨星”,事体就会发生改变。行动句的意义也随之发生改变。(see ibid.,p.117)戴维森关心行动句中动词的作用,建议将它理解为一个三元谓词。根据这种观点,在“老彭挖地”这个句子中,动词“挖”是三元谓词,它的逻辑形式可以写成:(3)存在x〔挖(老彭,地,x)〕。这里同样使用存在量词,它所约束的变元照样以事体为论域。在这一形式中,动词“挖”表达两个东西和事体之间的三元关系。虽然戴维森的分析突出动词的作用,但是彻底使用存在量化机制会引发新的问题。我们从(3)出发用y代替“老彭”的位置,可以得到以下形式:(4)存在y存在x〔挖(y,地,x)〕。这里约束变元y的取值范围与x不同,因此需要两个种类的论域。两种存在量化的论域是有区别的。用语言来表达(4)即“有人挖地”。再进一步,倘若用z代替“地”的位置,就得到以下形式:(5)存在z存在y存在x〔挖(y,z,x)〕,亦即“有人挖某东西”。如果在论域中允许东西和事体两类实体,在表示行动句的逻辑形式时,就需要分别表示两类实体的变元和量词。按照这一想法,可以使用两种类逻辑理论。结合金岳霖关于东西分解为事体的论述,两类实体之间还有相互联系。这里的问题看起来十分复杂。

在金岳霖的论述中,事体的主要成分是时间,而戴维森恰恰没有把时间成分说清楚。戴维森给出的三元谓词解释中不包含时间因素。因而使用戴维森的解释来说明金岳霖的观点也是不够的。另一种解释考虑动词中“动”的因素和时间。从动的方面想,行动或事体的主要成分是动因(agency),因此必有施动者(agent)。对于“树上的苹果掉下来了”这件事体,施动者是“自然”,它在句子中没有得到表示。然而“老彭挖地”这件事体的施动者“老彭”却在句子中有明确的表示。在讨论行动句时,许多哲学家试图通过对动因的说明来达到对行动的理解。贝尔纳普(N.Belnap)就使用一种模态逻辑来处理这个问题。他考虑的基本句子形式是“施动者a确保命题p”,并在分枝时间上来解释这样的句子形式,认为它的意思是“在某时刻m上施动者a在先的选择确保命题p是真的”。(see Belnap,p.778)由此贝尔纳普建立了动因逻辑,把施动者放在首要位置,突出施动者在先的选择(动因),而且这种语义学使用分枝时间结构,整个句子形式表达“在某时某施动者采取某行动”。从时间成分来看,贝尔纳普的“动因”与金岳霖的“事体”比较接近。如果把两种类逻辑与时间结合起来,在时间上解释表达事体的句子的真之条件,或许能建立适用于金岳霖所提出的事体本体论的逻辑。

四、逻辑与知识

从20世纪哲学史看,逻辑在知识论研究中起到十分重要的作用。罗素认为,逻辑是哲学的本质,其逻辑原子主义哲学就是基于他关于逻辑的考虑。早期分析哲学家试图从语言的逻辑分析达到对世界的理解,有赖于对逻辑的把握。就事体而言,戴维森、贝尔纳普等同样注重对句子逻辑形式的分析和逻辑理论的建构。然而,金岳霖的知识论没有这样做,既没有借助语言的逻辑分析来分析事实,也没有对表示事体的句子进行逻辑分析,甚至他对一件事体组成部分的说明都与从逻辑上对复合句子的分析相去甚远。金岳霖的分析法不是通常的逻辑分析法。但是,在其知识论中,逻辑与知识却有着密切的关系。他对逻辑与知识的关系有自己的论述,主要有三点。

第一,逻辑是知识之所以可能的必要条件。金岳霖认为,“知识论与逻辑学完全是两门学问”(金岳霖,第17页)。知识论以知识为对象而作理论的陈述,而逻辑学是纯形式的学问。在19世纪之前的哲学中,知识论容易与逻辑学相混淆,康德的“先验逻辑”、黑格尔的“辩证法”就是如此。现代逻辑的发展使逻辑学成为一门真正的科学,从而与知识论明确区分开来。金岳霖在《知识论》中专门用一节来论述“逻辑”,强调逻辑是先天的。金岳霖认为,先天是所与之所以可能的必要条件,先验是经验之所以可能的必要条件,因此先天形式是先验形式的必要条件。没有先天的形成经验的接收方式,但是有先天命题,而先天命题是经验可能的必要条件。在先天命题的例子中,逻辑命题是先天的,任何命题都蕴含逻辑命题。因此,逻辑命题是经验可能的必要条件,所与的可能也以逻辑命题为必要条件。(参见同上,第406—407页)所与是知识的材料,因此逻辑命题是知识之所以可能的必要条件。由于逻辑命题是先天的,不表示任何关于世界的知识,因而金岳霖称逻辑命题是消极的。“一逻辑命题完全是消极的,它承认所有的可能为可能,而不以任何可能为事实。”(同上,第408页)逻辑命题不表示任何事实。由于逻辑命题是先天的,因此逻辑也是先天的。从对象上说,逻辑是逻辑学的对象,知识是知识论的对象。从次序上说,逻辑是知识之所以可能的必要条件。

第二,“思议”的限制是逻辑。在金岳霖的知识论中,逻辑的作用是非常基本的,它是思想的前提。金岳霖在讨论“思想”时,把“思”与“想”分开讨论,“思”即“思议”,“想”即“想象”。可以想象的都可以思议,而可以思议的不都可以想象。(参见同上,第297—299页)金岳霖认为,“没有思议根本没有知识,有思议才有知识”(同上,第293页)。因此,“思议”是知识的必要条件。在这一点上,知识与逻辑的关系体现为思议与逻辑的关系。思议不能违背逻辑。金岳霖认为,“从规律着想,思议底限制就是逻辑。凡可以思议的,虽为事实所不允许,然而总是为逻辑所允许,凡不能思议的,总是逻辑所不允许的”(同上,第411页)。在他看来,违背逻辑命题就是矛盾,矛盾可以在思议的过程中出现,但是思议不能违背逻辑命题而产生矛盾。这是从思议的结构说,违背逻辑命题的内容不能形成思议的结构,用金岳霖的话来说就是不能“通”,也就“不可思议”。

第三,思想律是知识论的推论方式。在逻辑命题中,传统哲学把同一律、排中律和矛盾律称为思想律。金岳霖专门论述了这三条思想律为什么是最基本的规律,而且称之为“规律的规律”。在现代逻辑中,所有逻辑命题都是思想律。思想三律未必是最基本的,因为没有哪个逻辑命题比其他逻辑命题更基本,而如此视之主要是因为可以把它们中的一条或几条作为公理,也可以把它们都作为演绎系统的定理——这取决于演绎系统公理的选择。但是,金岳霖认为,从推论方式上看逻辑命题的重要性则有所不同。知识论不是要建立逻辑系统,从前面对事体的分析也可以看到,金岳霖没有尝试去建立逻辑系统。就知识论而言,金岳霖认为,思想三律比其他逻辑命题更为基本:同一律是意义可能的最基本条件,排中律是思议最根本的推论,矛盾律是最基本的排除原则。(参见同上,第414—416页)思想三律被称为思议原则,对知识论来说是基本的推论方式,这是金岳霖的观点。

回到金岳霖关于事体的论述,我们可以把逻辑看作事体得以可能的必要条件,因此在分析事体时要遵从思想律的推论方式。逻辑是先天的,而事体不是先天的。我们把金岳霖的世界观概括为“世界是由事体组成的”,这一世界观不同于东西或事实的世界观,它是通过对事体的分析建立起来的,这里的思议要遵循逻辑。

【注释】

[1]张岱年曾说,“这(《知识论》)确实是一本‘体大思精’的专著,在中国哲学发展史上更是空前的,拿来与罗素、穆尔、桑塔雅娜的知识论等作相比,至少是毫无逊色”(张岱年,1985年,第62页)。关于这部著作的研究,或探讨具体问题,或从整体上把握,或延伸开来接着讲,可以预见都能产生许多有价值的成果。本文以金岳霖关于“事体”的论述为核心,阐明其《知识论》所体现的事体世界观,即“世界是由事体组成的”。张岱年先生曾谈道:“三十年代,金先生建立了自己的形上学体系。当时清华哲学系每两周开一次小型讨论会,在1936年的一次讨论会上,张岱年提出,有的哲学家注重建立‘统一的世界观’,有的哲学家认为哲学的任务只是对于科学命题进行分析。当时金先生接着说,我现在就是要建立‘统一的世界观’。其后不久,他的《论道》写成了,这是以分析方法建立形上学体系的重要著作。”(张岱年,1994年,第11页)《知识论》是一部认识论著作,但它与《论道》有着密切联系,本文阐述金岳霖的事体世界观,就反映了这种联系。

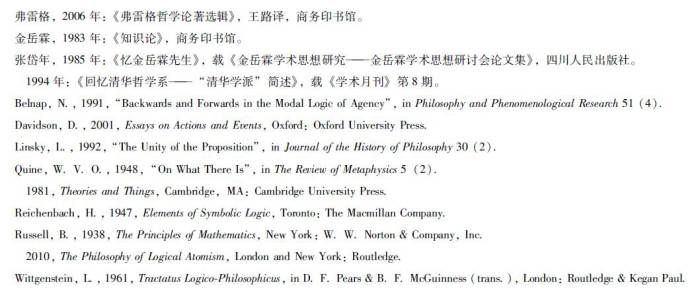

【参考文献】

原载:《哲学动态》2023年第11期

文章来源:“哲学动态杂志”微信公众号2023-12-18